バイクの排出ガス規制は、環境保護の観点から年々厳しくなっています。特に、2020年に施行された「令和2年排出ガス規制」により、多くの人気バイクが生産終了となり、ライダーにも大きな影響を及ぼしました。本記事では、排出ガス規制の基本的な概要から、その歴史、最新の規制内容と影響、さらには今後のバイク市場の動向について詳しく解説します。

規制の強化に伴い、新たに義務化された車載式故障診断装置(OBDⅡ)や、50ccバイクへの影響についても触れ、ライダーがどのように対応すべきかを考察します。さらに、規制による生産終了モデルの紹介や、環境に配慮したライディングのすすめ、免許制度の見直しの可能性など、今後のバイクライフに役立つ情報を提供します。

排出ガス規制の背景を理解し、適切な対応を取ることで、環境保護とバイク文化の共存を目指しましょう。バイクを愛するすべてのライダーに向けて、最新の情報をわかりやすくお届けします。

バイク排出ガス規制の重要性と最新トレンド

バイクは私たちの移動手段として、また趣味の乗り物として、多くのライダーに愛されています。しかし、近年、環境保護の観点から排出ガス規制が強化され、バイク業界にも大きな影響を及ぼしています。排出される有害物質である一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)などが環境や人体に悪影響を及ぼすことから、規制の強化が求められています。

排出ガス規制は、世界各国で進められており、日本でも自動車やバイクに対して段階的に厳しくなっています。特に近年では、「令和2年排出ガス規制」の施行により、多くのバイクが基準を満たせず生産終了を迎えることとなりました。これにより、人気車種の販売終了や、新しい技術の導入が進むなど、バイク市場全体に大きな変化が生じています。

本記事では、バイクの排出ガス規制についてわかりやすく解説し、その歴史や最新の規制内容、ライダーへの影響などを詳しく紹介します。バイクの購入や維持を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

排出ガス規制とは?基本から最新情報まで解説

排出ガス規制の定義と目的:環境保護への取り組み

排出ガス規制とは、バイクや自動車から排出される有害なガスの量を制限し、大気汚染の防止や環境保護を目的とした法的規制のことを指します。バイクは、コンパクトなエンジンを搭載しているため排気ガスの処理が難しく、規制が強化されるたびに新たな技術の導入が求められてきました。

日本では、1998(平成10)年に初めて二輪車の排出ガス規制が導入され、その後も段階的に強化されてきました。特に近年では、欧州で実施されている「EURO規制」を参考に、日本国内でも厳しい基準が適用されています。最新の「令和2年排出ガス規制」では、従来の基準よりもさらに厳しい排出ガス基準が設けられ、これをクリアできないバイクは新規販売ができなくなりました。

この規制の目的は、大気中の有害物質を削減し、温暖化対策や健康被害の軽減を図ることにあります。特に都市部では、排出ガスによる大気汚染が問題視されており、規制の強化は避けられない状況です。

規制対象の有害物質とは?CO、HC、NOxを詳しく解説

排出ガス規制では、以下の有害物質が主な対象とされています。

一酸化炭素(CO)

一酸化炭素は、不完全燃焼によって発生する無色・無臭の有毒ガスです。吸い込むと血液中のヘモグロビンと結びつき、酸素の供給を妨げるため、人体に深刻な健康被害をもたらします。密閉空間では中毒を引き起こす可能性があり、バイクや車の排ガスが原因となる事故も報告されています。換気していない車庫での暖気運転は危険です。

炭化水素(HC)

炭化水素は、燃料が完全に燃焼しなかった場合に発生する物質で、大気中で光化学反応を起こし、光化学スモッグの原因となります。また、一部の炭化水素は発がん性があることも指摘されており、規制強化の重要なポイントとなっています。

窒素酸化物(NOx)

窒素酸化物は、エンジン内の高温燃焼によって生成される有害物質で、酸性雨や光化学スモッグの原因となります。都市部では、NOxの濃度が高くなることが問題視されており、近年の排出ガス規制ではこの物質の削減が重要視されています。

バイクの排出ガス規制は、大気汚染の防止や人体への健康被害を軽減するために設けられています。一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)といった有害物質の排出を抑えることが求められ、規制の強化に伴い、メーカーは新たなエンジン技術や排ガス処理システムの開発を進めています。

日本の排出ガス規制の歴史:1966年から現在までの変遷

日本における排出ガス規制(車を含む)は、1966(昭和41)年に初めて導入されて以来、段階的に強化されてきました。特に近年では、環境保護の重要性が高まり、より厳しい基準が求められています。ここでは、1966年から現在までの排出ガス規制の流れを時系列で紹介し、それぞれの時期における規制の内容と背景について詳しく解説します。

1966年:日本初の排出ガス規制導入とその背景

1960年代、日本では経済成長が加速し、自動車やバイクの普及が進みました。しかし、その一方で排出ガスによる大気汚染が深刻化し、公害問題が社会的な課題となりました。これを受けて、1966(昭和41)年に日本で初めて自動車排出ガス規制が導入されました。

この時点では四輪車を対象としたもので、二輪車に対する規制はまだありませんでした。しかし、大気汚染の悪化を受け、バイクの排出ガスも規制する必要性が高まりました。

1998年:排出ガス規制の強化と二輪車への影響化

1990年代には、環境問題に対する国際的な取り組みが進み、日本でも一層の排ガス規制強化が求められました。1998(平成10)年には、排出ガス基準が大幅に引き上げられ、特に排気量が小さいバイクにも厳しい基準が適用されるようになりました。

この規制では、炭化水素(HC)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)の排出量を抑えることが義務付けられ、キャブレター式のエンジンからインジェクション(FI)方式への移行が進みました。

2006年:EURO規制準拠の基準導入と国内バイク市場への影響

2000年代に入ると、排出ガス規制はさらに厳格化され、日本でもヨーロッパの「EURO規制」に準拠した基準が導入されました。2006(平成18)年には「平成18年排出ガス規制」が施行され、二輪車の排ガス基準が大幅に強化されました。

この規制では、触媒技術(キャタライザー)の導入が義務付けられ、従来のキャブレター車の多くが生産終了に追い込まれました。これにより、ホンダ「モンキー」などの人気モデルも一時的に販売が中止されました。

2016年:EURO4規制導入によるバイク業界の変化

2016(平成28)年には、EURO4規制に相当する「平成28年排出ガス規制」が日本でも適用されました。この規制では、従来の基準よりもさらに厳しい排ガス制限が設けられ、二輪車にも「車載式故障診断装置(OBD)」の導入が義務付けられました。

この規制によって、以下のような人気モデルが生産終了となりました。

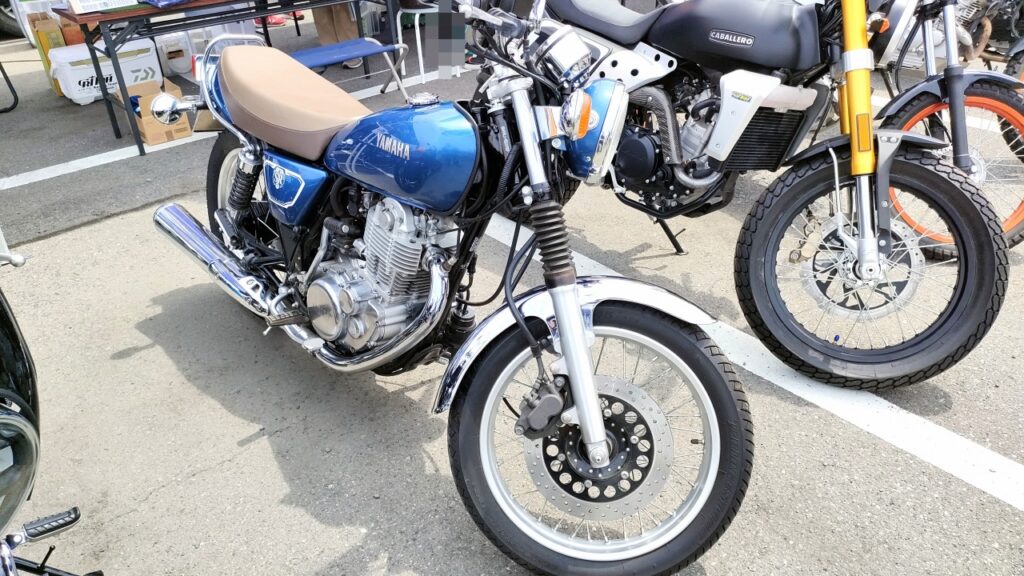

ヤマハ SR400(2017年生産終了・後に規制適合モデルが復活)

ホンダ CBR600RR(2017年生産終了・後に復活)

スズキ GSX-R750(2016年生産終了)

メーカーはこの規制に対応するため、排ガスを抑えるエンジン技術や電子制御システムの開発を進めることになりました。

2020年:令和2年排出ガス規制施行と最新基準の詳細

最新の排出ガス規制として、2020(令和2)年に「令和2年排出ガス規制」が施行されました。これは欧州のEURO5規制に相当するもので、さらに厳格な排ガス基準が適用されました。この規制では、以下のような要件が強化されています。

排ガス基準のさらなる強化

車載式故障診断装置(OBDⅡ)の義務化

耐久性試験の導入

この規制の影響で、多くの人気バイクが生産終了となりました。

ホンダ CB400SF(2022年生産終了)

ヤマハ SR400(2021年生産終了)

ホンダ VFR800F/X(2022年生産終了)

スズキ GSX-S750(2022年生産終了)

カワサキ VERSYS-X 250 TOURER(2023年生産終了)

これらのバイクは長年にわたりライダーに愛されてきましたが、排出ガス規制に対応するために惜しまれつつも生産終了となりました。

今後の排出ガス規制:さらなる厳格化とバイク市場の未来

現在の「令和2年排出ガス規制」に続き、さらなる厳格化が予想されています。特に、電動バイクの普及促進や、内燃機関(ガソリンエンジン)のさらなるクリーン化が求められる可能性があります。

また、政府はカーボンニュートラルの目標を掲げており、今後はガソリンバイクから電動バイクへの移行が進むと考えられます。そのため、今後のバイク市場では、エンジン技術の進化や、新たな動力源を採用したモデルの登場が期待されます。

日本における排出ガス規制は、1966年の導入から現在に至るまで、環境保護の観点から段階的に強化されてきました。特に近年では、EURO規制に準拠した基準が適用され、多くのバイクが生産終了となる一方で、環境に配慮した技術の導入が進んでいます。

最新の排出ガス規制内容とバイク業界への影響

2020年施行の最新排出ガス規制:詳細とポイント解説

2020(令和2)年12月、日本では新たな排出ガス規制が施行されました。この規制は、欧州の「EURO5」と同等の厳しさを持ち、バイクから排出される有害物質をさらに削減することを目的としています。具体的には、新型車は2020年12月から、継続生産車は2022年11月1日以降に生産された全バイクが対象となり、より厳しい排出ガス基準が適用されています。

OBDⅡ義務化:車載式故障診断装置の役割と導入影響

この規制の中で特に注目すべき点は、車載式故障診断装置(OBDⅡ)の搭載が義務化されたことです。OBDⅡは、車両のエンジンや排出ガス浄化装置の状態を常時監視し、異常が検出された場合にはドライバーに警告を発するシステムです。これにより、排出ガス関連の故障や劣化を早期に発見し、適切なメンテナンスを促すことで、大気汚染の防止に寄与します。

しかし、OBDⅡの導入には技術的および経済的な課題も伴います。特に、50cc以下の原動機付自転車(原付一種)においては、OBDⅡの搭載が技術的に難しく、またコスト増加の要因となるため、2025年10月末まで適用が猶予されています。

排出ガス規制で生産終了となったバイクモデルとメーカーの対応

新たな排出ガス規制の施行により、技術的・経済的な理由から規制に適合させることが難しいモデルが生産終了となりました。例えば、ホンダの「CB400スーパーフォア/スーパーボルドール」は、1992年の発売以来30年にわたり愛されてきましたが、2022年10月に生産終了が発表されました。

また、ヤマハの「SR400」は、1978年のデビューから43年の歴史を持つロングセラーモデルでしたが、2021年9月に生産終了となりました。

さらに、ホンダの「VFR800F/X」やスズキの「GSX-S750」、カワサキの「VERSYS-X 250 TOURER」なども、生産終了となっています。

一方で、各メーカーは新たな規制に適合するため、エンジンの改良や新技術の導入を進めています。例えば、ホンダは「GB350」シリーズで新型エンジンを採用し、排出ガス規制をクリアしています。また、カワサキの「Ninja ZX-25R」シリーズは、最新の排出ガス規制に適合しながらも、性能向上を実現しています。

このように、令和2年の排出ガス規制はバイク業界に大きな影響を与えましたが、各メーカーは環境への配慮とユーザーのニーズを両立させるべく、さまざまな取り組みを行っています。

排出ガス規制で生産終了した人気バイクモデル一覧

近年、環境保護の重要性が高まる中、バイクの排出ガス規制が強化され、多くの人気モデルが生産終了となりました。以下に、主な車種とその背景をご紹介します。

ホンダ CB400スーパーフォア/スーパーボルドール:生産終了の背景

1992年の発売以来、30年にわたり愛されてきた「CB400スーパーフォア(CB400SF)」と、その派生モデルである「スーパーボルドール(SB)」は、2022年10月に生産終了が発表されました。これは、令和2年(2020年)に施行された新たな排出ガス規制に適合させることが困難であったためです。

ヤマハ SR400:長年愛されたモデルの生産終了理由

1978年のデビューから43年の歴史を持つ「SR400」は、そのクラシックなデザインとキックスタート方式で多くのファンに支持されてきました。しかし、最新の排出ガス規制に対応することが難しく、2021年9月に生産終了となりました。

ホンダ VFR800F/X:排出ガス規制による生産終了と今後

水冷V型4気筒エンジンを搭載したスポーツツアラーモデル「VFR800F」と、そのアドベンチャーモデルである「VFR800X」は、最新の排出ガス規制に適合させることが難しく、2022年10月に生産終了しています。

スズキ GSX-S750:生産終了の詳細と市場への影響

ネイキッドモデルとして人気を博した「GSX-S750」は、排出ガス規制の強化により、2022年生産終了となりました。具体的な生産終了時期は明らかにされていませんが、規制適合が困難であったことが要因とされています。

カワサキ VERSYS-X 250 TOURER:規制対応と生産終了の経緯

アドベンチャースタイルの「VERSYS-X 250 TOURER」は、2023年生産終了となりました。これは、排出ガス規制の強化に伴い、モデルの継続が困難となったためと考えられます。

これらのモデルの生産終了は、多くのライダーにとって大きな衝撃でした。しかし、環境保護の観点から、排出ガス規制の強化は避けられない流れであり、各メーカーは新たな技術やモデルの開発に取り組んでいます。

50ccバイクへの排出ガス規制影響と将来展望

近年の環境保護の観点から、バイクの排出ガス規制が強化されています。特に、2025年11月に施行される新たな規制は、50cc以下の原付一種バイクに大きな影響を及ぼすと予想されています。ここでは、50ccバイクが新たな規制に対応する上での技術的・経済的課題、原付一種の継続生産車に対する規制適用の猶予期間とその背景、そして将来的な125cc以下のバイク市場の動向や免許制度の見直しの可能性について考察します。

50ccバイクの新規制対応:技術的・経済的課題とは

2025年11月から適用される新たな排出ガス規制は、50cc以下の原付一種バイクにとって技術的および経済的な課題をもたらしています。具体的には、排出ガスを浄化するための触媒を効果的に機能させるには、排気温度を高く保つ必要がありますが、排気量の小さい50ccエンジンでは十分な温度を確保することが難しく、規制をクリアするのが困難とされています。さらに、これらの技術的対応を行うための開発コストが高騰し、販売価格の上昇につながる可能性があります。

原付一種の規制適用猶予期間とその背景を解説

新たな排出ガス規制は、2025年11月以降に生産される全ての50cc以下の原付一種バイクに適用されます。しかし、現行モデルの生産継続に関しては、技術的および経済的な課題を考慮し、一定の猶予期間が設けられる可能性があります。この猶予期間の設定は、メーカーが新たな規制に適合したモデルを開発・生産するための時間を確保し、市場への影響を最小限に抑えることを目的としています。具体的な猶予期間や適用条件については、今後の法令や業界団体の指針により明らかにされる予定です。

125cc以下のバイク市場動向と免許制度見直しの可能性

50ccバイクの生産終了が現実味を帯びる中、125cc以下のバイク市場や免許制度にも変化が予想されています。具体的には、原付免許で運転可能なバイクの最高出力を4kW(約5.4馬力)以下に制限し、排気量を125ccまで拡大する新たな基準が検討されています。これにより、従来の50ccバイクに代わる新たなモデルが市場に投入される予定です。また、電動バイクの普及も進んでおり、環境に優しい新たな移動手段として注目されています。

さらに、免許制度の見直しも議論されています。新基準のバイクが導入されることで、原付免許や普通自動車免許で運転可能な車両の範囲が拡大します。しかし、これらの変更は交通安全の観点から慎重に検討される必要があります。

このように、50ccバイクに対する新たな排出ガス規制は、技術的・経済的な課題をもたらす一方で、市場や免許制度の変革を促す契機ともなっています。今後の動向に注目が集まります。

ライダーへの排出ガス規制影響と対応策を考える

近年、環境保護の観点からバイクの排出ガス規制が強化され、ライダーの皆さんにもさまざまな影響が及んでいます。ここでは、規制強化に伴う車両選びや維持費、法的遵守事項などの直接的な影響と、環境に配慮したライディングのすすめ、そして今後のバイクライフの楽しみ方について解説します。

排出ガス規制強化がライダーに及ぼす直接的影響とは

車両選び

排出ガス規制の強化により、従来のモデルが生産終了となるケースが増えています。しかし規制に適合した新たなモデルも次々に発表されています。

維持費

新たな排出ガス規制に適合するための技術導入により、車両価格が上昇する傾向があります。さらに、最新の排出ガス浄化装置や電子制御システムのメンテナンス費用も考慮する必要があります。これらの要素が、ライダーの維持費に影響を及ぼします。

法的遵守事項

排出ガス規制の強化に伴い、車両の改造に関する法的規制も厳格化されています。特に、排出ガス発散防止装置(触媒装置など)が装着されている車両において、これらの装置を取り外したり、別の触媒に変更する行為は違法とされ、車検も受け付けてもらえません。

環境配慮型ライディング:持続可能なバイクライフのために

環境への配慮は、これからのバイクライフにおいて重要なテーマです。以下の点に注意することで、環境に優しいライディングを実現できます。

エコフレンドリーなバイクの選択:燃費効率の高いモデルや、電動バイクの導入を検討することで、環境負荷を軽減できます。

適切なメンテナンス:定期的なメンテナンスは、燃費効率を向上させ、排出ガスの削減につながります。タイヤの空気圧やエンジンオイルの状態を定期的にチェックしましょう。

エコドライブの実践:急発進や急加速を避け、穏やかな運転を心がけることで、燃料消費を抑えることができます。

これからのバイクライフ:新しい楽しみ方と選択肢

環境規制の強化により、バイクライフにも変化が求められていますが、新たな楽しみ方を見つけることも可能です。

ライディングスキルの向上:安全でスマートなライディングを目指し、ライディングスクールに参加するなどしてスキルアップを図りましょう。

ツーリングの充実:環境に配慮しつつ、自然豊かな場所へのツーリングを計画し、バイクと共に美しい風景を楽しむことができます。

コミュニティへの参加:バイク愛好家のコミュニティに参加し、情報交換や共同ツーリングを通じて、バイクライフをより豊かにすることができます。

これからの時代、環境への配慮と安全運転を心がけながら、バイクライフを楽しむことが求められます。技術の進歩や新たなライディングスタイルを取り入れつつ、自身のバイクライフを充実させていきましょう。

排出ガス規制の全貌とライダーが取るべき対応まとめ

近年、環境保護の観点からバイクの排出ガス規制が強化され、業界全体に大きな影響を及ぼしています。ライダーとしても、この変化を理解し、適切に対応することが求められています。本記事では、排出ガス規制の歴史や最新の規制内容、生産終了モデル、50ccバイクへの影響、ライダーへの影響と対応策などを詳しく解説しました。

排出ガス規制の重要性とライダーとしての適切な対応

排出ガス規制は、大気汚染を防ぎ、地球環境を守るために不可欠なものです。CO₂やNOx(窒素酸化物)、HC(炭化水素)といった有害物質の排出を抑えることで、よりクリーンな空気を維持し、健康被害の防止にもつながります。バイクを愛するライダーとしても、この規制の背景や目的を理解し、環境に配慮した選択をすることが重要です。

特に、車両選びにおいては、最新の排出ガス規制に適合したモデルを選択することが推奨されます。また、既存のバイクを長く維持するためには、定期的なメンテナンスを行い、適切な燃料やオイルを使用することが求められます。さらに、エコドライブを意識し、無駄なアイドリングを避けるなど、環境負荷を減らす工夫も大切です。

環境保護とバイク文化の共存を目指す

排出ガス規制が進む中で、多くの名車が生産終了となる一方で、メーカーは環境に優しい新しい技術を導入し、新しいバイクの開発を進めています。今後は、電動バイクやハイブリッドバイクの普及も進むと予想され、これまでとは異なる形でのバイクライフが広がる可能性があります。

バイクは単なる移動手段ではなく、多くのライダーにとって「趣味」や「生きがい」となっています。環境保護とバイク文化が共存できるよう、私たちライダーも意識を変え、持続可能なバイクライフを楽しんでいくことが大切です。これからも、規制の動向を注視しながら、自分に合ったバイクの楽しみ方を見つけていきましょう。