第二次世界大戦後のイタリアで誕生したオートバイメーカー「PARILLA(パリラ)」は、華やかなデザインと精巧なエンジン技術で、多くのファンを魅了した伝説的ブランドです。

創業者ジョヴァンニ・パリラの情熱から始まったこのメーカーは、ミラノの小さな工房から出発し、わずか数十年の活動期間で世界のモーターサイクル史に名を刻みました。特に1950年代から60年代にかけては、軽量で高回転な単気筒エンジンを武器に、レースシーンでも注目を集めました。

量産規模では大手に及ばなかったものの、「走りの質」と「仕上げの美しさ」で勝負したPARILLAは、職人の手仕事が生み出す“本物のバイク”として評価されています。

本記事では、オートバイメーカー PARILLA の歴史を、創業から全盛期、衰退、そして現代における復活の動きまで詳しく紹介します。クラシックバイクに興味がある方や、ヨーロッパの名車文化を知りたい方におすすめの内容です。

- オートバイメーカー PARILLA(パリラ)とは:戦後ミラノで生まれた小さな名門の歴史

- オートバイメーカー PARILLA 歴史年表:創業から全盛、そして転機へ

- 代表モデルで知るPARILLA:“小さくて速い”を形にした名車たち

- 技術で読み解くオートバイメーカー PARILLA:“高回転単気筒”への飽くなき工夫

- なぜ名門は消えたのか:オートバイメーカー PARILLA 衰退の要因

- 現代に受け継がれるPARILLA:クラシックとしての価値と楽しみ方

- 購入・所有の実務ガイド:失敗しないチェックリスト

- 走らせて育てる:クラシックPARILLAの楽しみ方とメンテ戦略

- オートバイメーカー PARILLA 歴史の意義:小規模でも世界に届く

- Q&A:初心者・女性ライダーからよくある質問

- まとめ|“軽快に回るエンジン”と“美しい仕上げ”——PARILLAの歴史は今も生きている

オートバイメーカー PARILLA(パリラ)とは:戦後ミラノで生まれた小さな名門の歴史

戦後のイタリア・ミラノで1946年に創業したオートバイメーカーがPARILLA(パリラ)です。

創業者は機械整備の出自を持つジョヴァンニ・パリラ。自身の姓から“R”を一つ減じた「Parilla」をブランド名に据え、戦後復興の機運の中で「軽く、小気味よく走り、仕上げの美しいスポーツバイク」を志向しました。

タンクやフェンダーの曲線、緻密に整えられた金属の質感、そして“駆ける犬(グレイハウンド)”を想起させる軽快なロゴ意匠——どれもが、当時のイタリアらしいスピード感とエレガンスを象徴しています。

PARILLAのブランド観:小排気量で“走り”と“仕上げ”を両立

PARILLAは98cc・125cc・175cc・250ccといった実用〜スポーツ領域を担う排気量帯を中心に展開しました。単に通勤・通学の足ではなく、週末にワインディングを軽やかに流せるスポーツ志向が芯にありました。小さな工場規模でも、組み立て品質と素材の選択、そしてレースの経験を量産機に落とし込む工夫によって、個性を確立していきます。

キーワードで押さえるPARILLAの魅力

- 軽量・高回転志向の単気筒スポーツ

- 仕上げの丁寧さとイタリアンデザイン

- レース現場で磨いた実装技術

- 小規模ながら世界へ届いたブランドストーリー

オートバイメーカー PARILLA 歴史年表:創業から全盛、そして転機へ

PARILLAの歩みを年表的に俯瞰し、どこで何が起きたのかを整理します。

創業期(1946年〜)

- ミラノでオートバイ製造を開始。戦後の物資不足の中、入手可能な素材で軽く、信頼性の高いエンジン作りに注力。

- 小排気量ロードスポーツと競技用マシンを並行して試作し、すぐに国内外サーキットでの手応えを掴みます。

成長期(1950年代)

- 実用車とスポーツモデルの二本柱が確立。125〜175ccの市場で「軽快に回る単気筒」と「美しい仕上げ」が評判に。

- スクランブルやヒルクライム、サーキットなど多様なカテゴリーで活躍し、北米市場をはじめ国外でも名が知られます。

- ブランドのイメージを体現するスポーツモデル群が相次いで登場し、レースで得た知見を市販機に反映します。

転機と試行(1960年代前半)

- 市場の高速化・大排気量化、そして2ストロークの台頭が進む中、4ストローク単気筒の磨き込みだけで対抗するのが難しくなります。

- 都市交通の変化、消費者嗜好の広がり、海外大手の量産攻勢など、複数の外的要因が小規模メーカーを圧迫します。

終焉と継承(1960年代後半〜)

- 経営環境の厳しさから量産継続が困難となり、バイクメーカーとしての歴史は幕を下ろします。

- その後もエンジン技術はカート分野などに受け継がれ、ブランド名はモビリティ全般の文脈で語り継がれていくことになります。

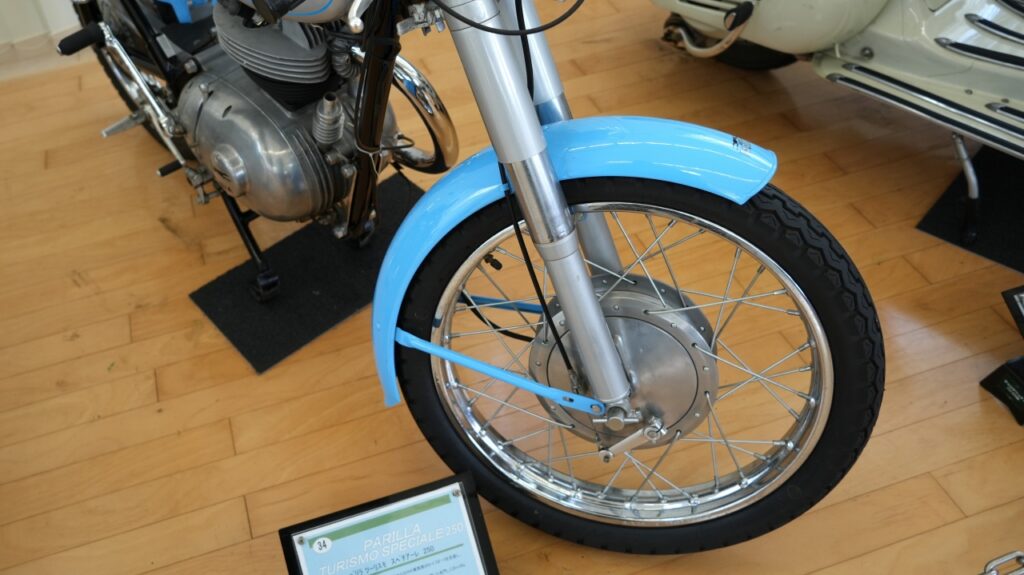

代表モデルで知るPARILLA:“小さくて速い”を形にした名車たち

PARILLAの名を高めた代表モデルを、初心者にも分かる観点で解説します。

175ccスポーツ(通称:FOX系)

小気味よい加速と軽快なハンドリングで、日常とスポーツ走行の“間”を気持ちよく埋める存在でした。

パワー感は必要にして十分、ただし“速さの質”はエンジンの回り方やシャシーの一体感で感じさせるタイプ。タイトな山道で軽さが武器になります。

250ccグランドスポーツ(GS系)

より本格的なスポーツ走行に踏み込みたい層へ向けたモデル。剛性感のある車体とスポーティなポジション、当時としては上級の足回りが特徴でした。数量は多くないながら、北米のユーザーにも刺さったとされ、後年クラシックとしての評価が高まります。

スクランブラー/オフ系派生(WILDCAT など)

未舗装路やダートを意識した仕様。ストリートスクランブラー的な雰囲気が強く、都会の石畳や郊外の悪路でも“遊べる”セッティングでした。ロードスポーツに比べるとコスメティックはシンプルですが、自由度の高い楽しみ方ができるのが魅力です。

技術で読み解くオートバイメーカー PARILLA:“高回転単気筒”への飽くなき工夫

PARILLAの技術は、数字のスペック以上に“どう回るか”“どう走るか”のチューニング思想に表れています。ここでは、初心者でも要点がつかめるように噛み砕いて解説します。

エンジン設計の核:高いカム位置と鋭いレスポンス

単気筒4ストロークの命は“吸排気の通り道とバルブ駆動”。PARILLAはカム駆動やロッカーの取り回しを工夫し、慣性の小さい駆動系で素早くバルブを開閉する思想を徹底します。結果として、スロットルを開けた瞬間の“ツキ”が鋭く、上まで素直に回る気持ちよさが生まれます。

- 初心者向け理解:難しい理屈はさておき、「軽く回るから、軽やかに曲がれる」。これがPARILLAらしさです。

- 女性ライダー向けポイント:重低音のドカンとしたトルクではなく、回転上昇の軽さで前に進むタイプ。扱いやすさと気持ちよさが同居します。

シャシー思想:軽さ・剛性・しなやかさのバランス

当時の舗装品質やブレーキ性能を前提に、過剰な高剛性ではなく“しなり”を活かす方向です。結果、荷重移動が穏やかで、コーナーの入り口で怖くない。軽量ホイールや適切なキャスター角との組み合わせで、中速域のコーナリングが非常に楽しい性格を持ちます。

仕上げの美学:金属の肌と曲線

イタリアンスポーツらしく、タンクラインやフェンダーの曲面、控えめな装飾にまで意図が通っています。レストア時には表面処理や研磨のクオリティが価値を左右しやすく、塗装の色味・艶感、メッキの深さと均一性が“雰囲気”を決定づけます。

なぜ名門は消えたのか:オートバイメーカー PARILLA 衰退の要因

小さな名門が市場から姿を消した背景は、単一の理由ではありません。いくつかの“時代の波”が重なりました。

市場の高速化と多気筒化

1960年代に入ると、消費者はより高出力・高速度・長距離の快適性を求めるようになり、多気筒や2ストローク高回転型が脚光を浴びます。単気筒4ストの“小気味よさ”だけでは戦いにくくなりました。

量産と価格の壁

大手メーカーによる大量生産のコスト競争に、小規模ファクトリーが真正面から対抗するのは困難です。仕上げと走りに手間をかけるPARILLAの良さは、同時に価格競争力を削る要因にもなりました。

販売・補修ネットワークの制約

海外で愛された一方、拠点の少なさや補修部品の流通に限界がありました。とくに市場が拡大する局面では、アフター体制の薄さが購入の障壁になりやすかったのです。

現代に受け継がれるPARILLA:クラシックとしての価値と楽しみ方

製造停止から長い時間が経った現在でも、PARILLAはクラシックバイクの文脈で確かな存在感を放ちます。

コレクターズアイテムとして

生産台数が多くないこと、そして仕上げや設計思想のユニークさが、希少価値を押し上げています。オリジナル度(純正部品の残存率)、レストアの質、書類の整合性などが評価を左右します。レースヒストリーが裏付く個体は特に人気です。

走って楽しい“軽快スポーツ”

数値上の最高出力では現代車に及びませんが、軽さと回り方が作る“速度の質”は今なお魅力的。峠や郊外の中速コーナーで、音・振動・匂いまで含めた“身体で味わう速度”を提供してくれます。

初心者・女性ライダーが知っておくべきポイント

- パーツ入手性:消耗品は汎用品で置き換え可能な場合もありますが、意匠部品や機構のコア部品は手配に時間と費用がかかります。

- 整備のハードル:旧車の定石(電装・燃料系・油脂)はしっかり。特に始動性と発電系、キャブの状態は走行体験を大きく左右します。

- 保管と防犯:湿度管理と錆対策、そして盗難リスクに対する意識は必須。保険と物理的対策の併用がおすすめです。

- ショップ選び:旧車に慣れた整備拠点を確保すると安心。購入前から相談し、入庫待ち期間や費用感も見積もっておきましょう。

購入・所有の実務ガイド:失敗しないチェックリスト

クラシックPARILLAの購入を検討する方へ、具体的な確認ポイントをまとめます。

車両個体の状態

- フレーム:歪み・補修痕・番号の一致。

- エンジン:圧縮・異音・オイル漏れ。冷間・温間での始動性。

- 駆動系:チェーンライン・スプロケット摩耗。

- 足回り:ステムのガタ、フォークの滲み、ホイールの振れ。

- 制動:ライニング残量、ケーブル類の動き、タッチの均一性。

- 電装:発電・点火・灯火。旧車はここが要注意。

- 外装:再塗装の有無、当時色かどうか、メッキの状態。

書類と来歴

- 登録書類の整合性(車台・機関番号)。

- 輸入履歴・前オーナーのメンテ記録。

- レストア実施の有無と内容(誰が、いつ、何を)。

予算と維持

- 初期購入費だけでなく、初期整備費(納車整備+予防整備)を別建てで用意。

- 年間維持費:油脂類、消耗品、調整工賃、保険、保管費用。

- 部品探しの時間コストも“費用”として見積もると現実的です。

走らせて育てる:クラシックPARILLAの楽しみ方とメンテ戦略

クラシックは“乗って整える”のが基本。壊すためではなく、状態を観察しながら距離を重ねていくのが上達への近道です。

走らせ方の基本

- ウォームアップを丁寧に。オイルが温まり、燃調が落ち着くまでは急がない。

- 振動と音の“いつも”を覚える。違和感が出たら原因の切り分けを。

- ブレーキとシフトは「次の動作の準備」を意識した早め・滑らか操作。

メンテの基本

- 油脂管理(エンジン/ギア/グリスアップ)を“カレンダー管理”に。

- キャブ・点火は季節で調子が変わる前提。プラグの焼け具合を定期チェック。

- タイヤは溝よりゴムの硬化が先に限界を迎えやすい。年数で判断を。

オートバイメーカー PARILLA 歴史の意義:小規模でも世界に届く

PARILLAの歴史は、「企業規模が小さくても、設計思想と仕上げで世界のファンを作れる」ことを教えてくれます。大出力や多気筒では測れない“速度の質”“もの作りの美学”が、半世紀を越えて語り継がれているのです。

現代の視点で見れば、PARILLAはサステナブルなモノづくりの一形態でもあります。必要十分な性能を、素材と手間の配分で最大化する。そのバランス感覚は、電動や小排気量のモビリティが見直される今こそ、再評価に値します。

Q&A:初心者・女性ライダーからよくある質問

Q1:PARILLAは現代のツーリングに使えますか?

A:短距離〜半日ツーリングなら十分に楽しめます。ただし高速連続走行や過酷な気象条件は避け、ルートに余裕を持たせてください。

Q2:維持費はどのくらい見れば良いですか?

A:個体や整備方針次第ですが、初年度は“初期整備費+予備の部品費”を厚めに。以降は年1回の消耗交換と調整費が目安です。

Q3:女性でも扱いやすいですか?

A:軽量・コンパクトで取り回しは比較的しやすい部類です。キック始動やクラッチの重さがネックになる個体もあるため、購入前の試乗・跨り確認をおすすめします。

Q4:どのモデルが入門向け?

A:175ccのスポーティ系は、軽さと扱いやすさのバランスが良好。走る場面(街乗り中心か、郊外重視か)で最終選択を絞ると失敗しにくいです。

まとめ|“軽快に回るエンジン”と“美しい仕上げ”——PARILLAの歴史は今も生きている

オートバイメーカー PARILLA の歴史は、戦後の混沌から生まれ、丁寧な仕上げと高回転単気筒の愉しさを武器に、世界へ届いた小さな名門の物語です。市場の大波に呑まれて量産競争からは退いたものの、バイクの原点とも言える「軽さ」「一体感」「手で作る説得力」は、いまもクラシック市場や愛好家の心を強く惹きつけます。

初心者や女性ライダーにとっても、PARILLAは“数字では測れないバイクの魅力”を知る最良の入口です。走らせて、整えて、眺める。そんな三位一体の楽しみが、あなたのバイクライフをもう一段深く、豊かなものにしてくれるはずです。