バイク好きなら一度は耳にしたことがある「ヤマハ」。

でも、そのヤマハが元々は楽器メーカーからスタートしたこと、ご存じでしたか?

現在では世界中で愛されるバイクメーカーとなったヤマハ発動機ですが、その歩みは決して平坦なものではありませんでした。創業当初から続く“モノづくりへのこだわり”と“挑戦する精神”が、技術革新や世界的なレースでの活躍、さらにはグローバル展開へとつながっているのです。

本記事では、ヤマハの原点から最新技術、そして未来への展望までを、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。初代モデル「YA-1」の誕生秘話や、2ストロークから4ストロークへの技術進化、世界のレースシーンでの活躍、そして現在の環境対応への取り組みなど、ヤマハの魅力を幅広くご紹介。バイクに興味がある方はもちろん、「ヤマハってどんな会社?」と思った方にもぴったりの内容です。ヤマハ発動機の深い歴史と未来への挑戦を、一緒に見ていきましょう。

ヤマハ発動機のルーツとは?楽器メーカーから世界的バイクブランドへ

ヤマハと聞いて、まず思い浮かぶのは高性能なバイクや独自のデザインではないでしょうか。

しかし、そのルーツが楽器製造にあったことをご存じですか?

ヤマハは、もともと楽器メーカー「日本楽器製造株式会社(現在のヤマハ株式会社)」から分離独立し、1955年にヤマハ発動機株式会社として創業された会社です。このユニークな背景こそが、ヤマハのモノづくりにおける独創性と品質へのこだわりに深く関係しているのです。

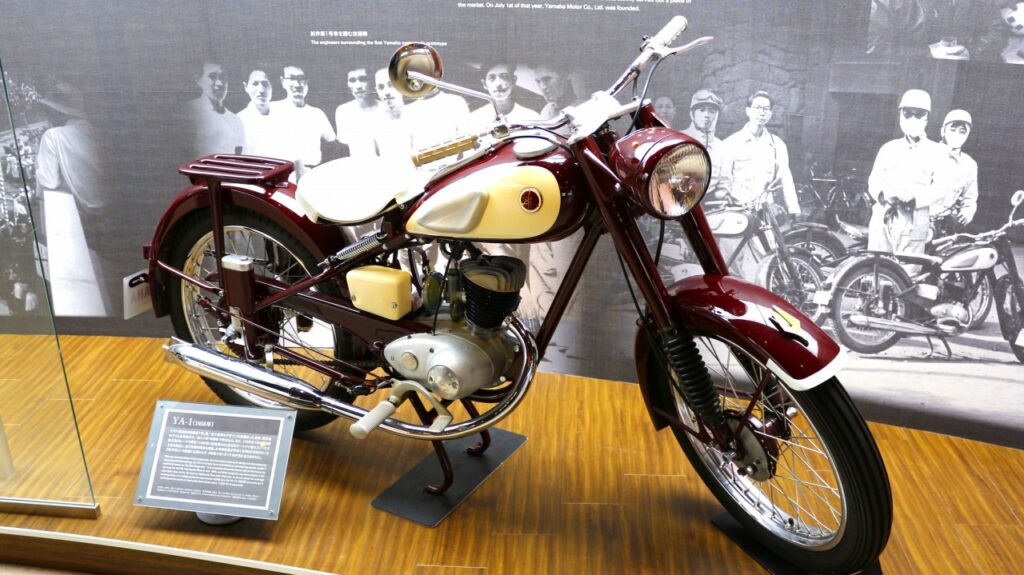

ヤマハ発動機が世に送り出した最初のバイクは「YA-1」。楽器メーカーから生まれたとは思えない高性能と美しいフォルムで話題を集め、たちまち注目を浴びました。そして、その「YA-1」は国内レースで輝かしい勝利をおさめ、ヤマハブランドの名を一躍有名にしたのです。

以降、ヤマハは国内外のバイク市場で存在感を高め、スポーツバイクやツーリングモデル、オフロードバイクなど多彩なラインアップを展開。中でも、ヤマハのバイクは「走る楽しさ」と「操る歓び」を追求した設計が特徴で、初心者からベテランライダーまで幅広い層に愛されています。

さらにヤマハは、早くから世界市場を視野に入れ、アジア・欧州・北米などで積極的に現地生産・販売を進めてきました。現在では世界160カ国以上に展開しており、グローバルに支持されるブランドとなっています。

このようにヤマハ発動機の歴史は、創造性・挑戦・成長というキーワードで語ることができます。本記事では、そんなヤマハ発動機の歩みを、誕生から最新の取り組みまで丁寧にご紹介していきます。

初代バイクYA-1の誕生秘話とヤマハ発動機の挑戦の始まり

ヤマハ発動機の歴史を語るうえで欠かせないのが、楽器メーカーからバイクメーカーへの華麗な転身です。現在では世界中で支持されるヤマハのバイクブランドも、その始まりは決して順風満帆ではありませんでした。しかし、そこには“モノづくり”への情熱と、時代を見据えた大胆な決断がありました。この章では、ヤマハがどのようにしてオートバイ事業へ参入し、初代モデル「YA-1」を生み出したのか、その裏側に迫ります。

もともとヤマハは、1887年に山葉寅楠(やまはとらくす)によって創業された「日本楽器製造株式会社」がルーツです。ピアノやオルガンなどの製造で名を馳せ、高い技術力を背景に日本の音楽文化を支えてきました。しかし、第二次世界大戦後の日本では、人々の生活様式が大きく変化し、新たな産業への転換が求められていました。

そんな時代の流れを読み取ったのが、当時の社長・川上源一氏です。彼は、戦中に航空機のプロペラや部品を製造していた経験と設備を活かし、まったく新しい分野への挑戦として「オートバイ製造」に目を向けました。当初は社内外から懐疑的な声も多かったものの、川上氏は「ヤマハの技術力であれば、必ず通用する」と信じて疑わなかったといいます。

1954年、ついにヤマハ初のオートバイとなる「YA-1」の開発がスタートします。このモデルは、ドイツDKW社の「RT125」を参考にしつつも、日本の道路事情やユーザーの使いやすさを考慮して独自の改良が加えられました。開発期間はわずか5カ月という驚異的なスピード。製品の品質に徹底的にこだわる姿勢は、すでにこの時からヤマハの精神として根付いていたのです。

完成した「YA-1」は、125ccの2ストロークエンジンを搭載し、洗練されたデザインと機能美を両立させた一台でした。その美しいマルーンカラーから「赤とんぼ」という愛称も付き、発売当初から注目を集めました。1955年には初の全国レース「第3回富士登山レース」に参戦し、いきなりクラス優勝という快挙を達成します。続く「第1回浅間火山レース」でも見事な成績を収め、ヤマハの技術力と走行性能を世に知らしめました。

販売面でも好調で、価格が13万8,000円と当時としては高額であったにもかかわらず、口コミやレースでの勝利によって人気が拡大。結果的に「YA-1」は、約1万1,000台を生産する大ヒットモデルとなりました。(1956年当時は、大卒初任給が1万円くらいなので、ほぼ年収くらいの感覚です。)

このようにして、ヤマハ発動機はバイクメーカーとしての第一歩を力強く踏み出しました。「YA-1」の成功は、単なる製品の成功にとどまらず、ヤマハの企業としての姿勢、つまり“挑戦と創造”の精神を象徴する存在となったのです。この精神は現在も脈々と受け継がれ、世界中のライダーから愛されるブランドへと成長していきます。

ヤマハ発動機が切り拓いた技術革新と伝説のバイクたち

ヤマハ発動機は、創業以来、数々の技術革新を遂げ、多彩なバイクモデルを世に送り出してきました。特に、2ストロークエンジンから4ストロークエンジンへの移行は、同社の歴史における重要な転換点です。本章では、その技術的進化と各時代を象徴する代表的なバイクモデルの特徴と影響について、初心者にもわかりやすく詳しくご紹介します。

2ストロークエンジンから4ストロークエンジンへの進化

ヤマハは創業当初、2ストロークエンジンを搭載したモデルで市場に参入しました。2ストロークエンジンは構造がシンプルで軽量、かつ高出力を実現しやすいという特性から、スポーツバイクに適していました。しかし、燃費や排出ガスの観点から、より環境性能に優れた4ストロークエンジンへの移行が求められるようになりました。

ヤマハが初めて4ストロークエンジンを採用したモデルは、1969年に発表された「XS-1」です。このモデルは、650ccのバーチカルツインエンジンを搭載し、当時の大型バイク市場に新風を吹き込みました。その後、1980年には400ccクラス初の4ストロークDOHC4気筒エンジンを搭載した「XJ400」を発売し、高性能かつ扱いやすいバイクとして多くのライダーに支持されました。

各時代を象徴する代表的なバイクモデルの特徴と影響

1969年:XS-1

特徴:ヤマハ初の4ストロークエンジン搭載モデルで、650ccのバーチカルツインエンジンを採用。スリムな車体と軽快な走行性能が魅力でした。

影響:ヤマハの大型バイク市場への本格参入を果たし、以降の4ストロークモデル開発の礎を築きました。

1980年:XJ400

特徴:400ccクラス初の4ストロークDOHC4気筒エンジンを搭載し、最高出力45馬力を発揮。スリムでコンパクトな車体設計が特徴でした。

影響:高性能かつ扱いやすいバイクとして、多くのライダーに支持され、400ccクラスのスタンダードを確立しました。

1980年:RZ250

特徴:2ストローク並列2気筒エンジンを搭載し、水冷エンジンとモノクロスサスペンションを採用。軽量かつ高出力で、スポーティな走行性能を実現しました。

影響:2ストロークスポーツバイクの代表格として、多くのライダーに愛され、後続モデルにも大きな影響を与えました。

1987年:TW200

特徴:前後に極太のバルーンタイヤを装着し、独特のデザインが特徴。軽量で扱いやすく、オフロード走行にも適したモデルでした。

影響:個性的なスタイルとカスタムの自由度の高さから、若者を中心に人気を博し、ストリートバイクの新たなジャンルを確立しました。

1998年:YZF-R1

特徴:1,000ccの4ストロークDOHC5バルブ並列4気筒エンジンを搭載し、高出力と軽量化を両立。スーパースポーツモデルとして、高い走行性能を誇りました。

影響:スーパースポーツバイクの新基準を打ち立て、以降のモデル開発に多大な影響を与えました。

2014年:MT-09

特徴:847ccの3気筒エンジンを搭載し、トルクフルな走りと軽快なハンドリングを実現。ストリートファイタースタイルのデザインも特徴的でした。

影響:新たなカテゴリー「クロスプレーン・コンセプト」を提唱し、多くのライダーから支持を得ました。

ヤマハ発動機は、このような技術革新と多彩なモデル展開を通じて、常にバイク業界をリードし続けています。各時代の代表モデルは、それぞれの時代背景やライダーのニーズを反映し、ヤマハの技術力とデザイン力を象徴しています。これからも、ヤマハのさらなる進化と新たなモデルの登場に期待が高まります。

世界を驚かせた!ヤマハのレース挑戦と勝利の軌跡

ヤマハ発動機は、創業当初からモータースポーツに情熱を注ぎ、国内外の主要レースで数々の成功を収めてきました。これらのレース活動は、製品開発やブランドイメージの向上に大きく寄与しています。ここでは、ヤマハのレース参戦歴とその成果、さらにレース活動がもたらした影響について、初心者にもわかりやすく詳しくご紹介します。

国内外の主要レースへの参戦歴とその成果

ヤマハのレース活動は、1955年の創立直後に始まりました。同年7月、創立からわずか10日後に開催された「第3回富士登山レース」に初参戦し、125ccクラスで優勝を果たしました。この成功は、ヤマハのモータースポーツへの情熱と技術力を示すものとなりました。

その後、ヤマハは国内外のレースに積極的に参戦し、多くの成果を上げています。特に、ロードレース世界選手権(WGP、現在のMotoGP)への参戦は、ヤマハの国際的な評価を高める重要なステップとなりました。1961年にWGPへ初参戦し、以降、多くのチャンピオンシップタイトルを獲得しています。2025年現在も、ヤマハはMotoGPにおいてトップチームの一角を占めています。

耐久レースにおいても、ヤマハは輝かしい実績を持っています。世界耐久選手権(EWC)では、2004年、2009年、2014年、2017年、2023年の5回にわたりシリーズチャンピオンを獲得しています。また、日本で開催される鈴鹿8時間耐久ロードレース(鈴鹿8耐)では、2015年から2018年にかけて4連覇を達成し、通算8回の優勝を誇ります。

レース活動が製品開発やブランドイメージに与えた影響

ヤマハのレース活動は、単なる勝利の追求にとどまらず、製品開発やブランドイメージの向上に大きな影響を与えています。レースで培われた技術やノウハウは、市販車の開発にフィードバックされ、高性能かつ信頼性の高い製品の提供につながっています。例えば、レース用マシンで採用されたエンジン技術や車体設計は、市販モデルにも応用され、ヤマハのバイクが持つ優れた走行性能の基盤となっています。

また、レースでの成功は、ヤマハのブランドイメージ向上にも寄与しています。トップレベルのレースでの活躍は、ヤマハが高い技術力と革新性を持つ企業であることを世界中に示し、多くのファンやユーザーからの信頼と支持を獲得しています。さらに、レース活動を通じて得られた経験や知見は、他の事業分野にも活かされ、ヤマハ全体の企業価値向上に貢献しています。

ヤマハ発動機は、これからもモータースポーツへの挑戦を続け、その成果を製品開発やブランド価値の向上に活かしていくことでしょう。レース活動を通じて培われた技術と情熱は、ヤマハのバイクを愛するすべてのライダーにとって、これからも大きな魅力となり続けるはずです。

世界160カ国で展開!ヤマハ発動機のグローバル戦略と成長物語

ヤマハ発動機は、創業以来、国内市場のみならず海外市場への積極的な進出を図り、現在では世界的な企業として確固たる地位を築いています。本章では、ヤマハ発動機の海外市場への進出戦略と各地域での成果、さらにはグローバル企業としての位置付けと影響力について、初心者にもわかりやすく詳しくご紹介します。

海外市場への進出と各地域での戦略や成果

ヤマハ発動機の海外展開は1960年代から始まりました。当初はアジアやアフリカなどの新興市場に注力し、現地のニーズに合わせた製品開発と販売戦略を展開しました。例えば、アフリカ市場では、1960年代から進出を開始し、現地の人々の生活向上に貢献する製品を提供しています。

北米市場への進出も積極的に行われました。1983年にはシカゴIMTECショーでの発表を皮切りに、アメリカ市場への本格参入を果たしました。この進出により、ヤマハ発動機は世界最大級の市場での存在感を高めることとなりました。

さらに、ヤマハ発動機はBOP(Base of the Pyramid)戦略を採用し、途上国市場への進出も積極的に行っています。これは、低所得者層を対象にしたビジネスモデルで、現地の生活向上とビジネスの両立を目指すものです。この戦略により、ヤマハ発動機は新興市場でのブランド認知度を高め、持続可能なビジネスモデルを確立しています。

グローバル企業としてのヤマハの位置付けと影響力

現在、ヤマハ発動機の海外売上高比率は約90%に達し、世界各地に100を超える拠点を持つ真のグローバル企業となっています。

ヤマハ発動機は、各地域の文化やニーズに合わせた製品開発とマーケティング戦略を展開し、地域ごとの特性を尊重したビジネスモデルを構築しています。例えば、インドネシアやベトナム、インドなどのアジア市場では、現地生産を行い、地域の需要に即した製品を提供しています。

また、ヤマハ発動機はデジタル技術やデータの戦略的活用を進め、グローバルなデジタルトランスフォーメーションを推進しています。これにより、顧客体験の向上や新たな価値創造を実現し、さらなる企業成長を目指しています。

このように、ヤマハ発動機は海外市場への積極的な進出と地域特性を考慮した戦略により、グローバル企業としての地位を確立し、世界中の人々に感動を提供し続けています。

最新技術と環境対応で未来へ進化するヤマハ発動機

ヤマハ発動機は、常に技術革新を追求し、最新モデルの開発や環境対応、新興市場への進出など、多岐にわたる取り組みを行っています。これらの最新の取り組みと、未来に向けたビジョンについて、初心者にもわかりやすく詳しくご紹介します。

最新モデルや技術革新の紹介

ヤマハ発動機は、2025年1月に車いすの電動ユニット「JWG-1」を開発し、日本国内で販売を開始しました。このユニットは、電動アシスト自転車で培った技術を応用し、車いすユーザーの移動をサポートするものです。

また、2024年10月には、横浜市のみなとみらい21中央地区に新たな共創スペース「YAMAHA MOTOR Regenerative Lab(通称:リジェラボ)」をオープンしました。このスペースは、新事業やイノベーションを生み出す拠点として、多目的スペースやコワーキングスポットを備えています。

環境対応や新興市場への取り組み、今後のビジョン

ヤマハ発動機は、2050年までに事業活動を含むサプライチェーン全体でのカーボンニュートラル達成を目指す「ヤマハ発動機グループ環境計画2050」を策定しています。この計画の一環として、二輪車業界初のカーボンニュートラル塗装ライン「CN1」を導入し、環境負荷の低減に取り組んでいます。

新興市場への取り組みとしては、農業分野への進出が挙げられます。具体的には、果樹園作業を支援する自動走行車のコンセプトモデルを開発し、農業従事者の負担軽減や作業効率の向上を目指しています。

さらに、ヤマハ発動機は長期ビジョン「Art for Human Possibilities~人はもっと幸せになれる~」を掲げ、2030年に向けて成長戦略と基盤強化を進めています。このビジョンのもと、コア事業の競争力を高め、新技術の獲得や新規事業への投資を行っています。

このように、ヤマハ発動機は最新技術の開発や環境対応、新興市場への進出など、多角的な取り組みを通じて、持続可能な社会の実現と企業のさらなる成長を目指しています。

ヤマハ発動機の軌跡とこれからへの期待

ヤマハ発動機の歴史を振り返ると、その歩みは常に「挑戦」と「進化」の連続であったことがわかります。楽器メーカーとしての確かなモノづくりの技術を背景に、オートバイという未知の分野に果敢に挑んだ創業時代。そこから数々の技術革新とバイク文化の醸成に寄与し、世界を舞台にしたレースでの挑戦と勝利を重ねながら、グローバル企業へと飛躍してきました。

初代モデル「YA-1」から始まり、2ストロークエンジンから4ストロークエンジンへの移行、スーパースポーツやストリートバイクの開発など、ヤマハは常に新しい価値を追求し続けています。その背景には、単なる製品開発だけでなく、レース活動による実績と経験の蓄積がありました。レースで培った技術は市販モデルへと活かされ、多くのライダーに“操る楽しさ”を提供してきたのです。

さらに、海外市場への進出とBOP戦略など、地域ごとのニーズに応じたビジネスモデルを展開し、現在では世界中でヤマハのバイクが親しまれるようになりました。技術やデザインだけでなく、生活の一部としてヤマハの製品が多くの人々を支えています。

近年では、カーボンニュートラルに向けた環境対応や電動モビリティの開発、農業や医療分野への進出など、新たな領域への挑戦も加速しています。長期ビジョン「Art for Human Possibilities ~人はもっと幸せになれる~」を掲げ、未来社会におけるヤマハの可能性を広げているのです。

これからのヤマハ発動機は、バイクという枠を超えた「移動の未来」「暮らしの可能性」を広げてくれる存在になるでしょう。その進化はまだまだ止まりません。

私たちもまた、ヤマハとともに次なる時代を走っていきましょう。未来への期待と共に、ヤマハ発動機のさらなる飛躍を心から応援します。